Introducción

El magnesio es un mineral esencial para la vida y desempeña un papel fundamental en múltiples funciones del organismo.

A pesar de su importancia, muchas personas no consumen la cantidad adecuada en su dieta diaria, lo que puede llevar a diversos problemas de salud.

Este artículo explora la relevancia del magnesio en el cuerpo humano, sus funciones, fuentes alimenticias, síntomas de deficiencia y su relación con distintas enfermedades.

Funciones del Magnesio en el Organismo

El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas dentro del cuerpo, incluyendo:

- Producción de energía: Es crucial en la síntesis de ATP, la principal fuente de energía celular.

- Mantenimiento del sistema nervioso: Regula neurotransmisores y participa en la transmisión nerviosa.

- Relajación muscular: Es fundamental para la contracción y relajación de los músculos, evitando calambres y espasmos.

- Regulación del ritmo cardíaco: Ayuda a mantener la estabilidad del latido del corazón y previene arritmias.

- Formación ósea: Contribuye a la absorción del calcio y la fortaleza de los huesos.

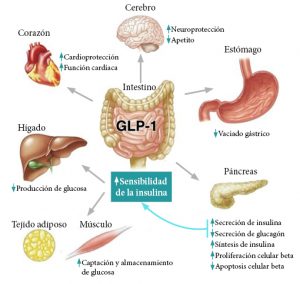

- Metabolismo de la glucosa: Participa en la regulación de la insulina y en la prevención de la resistencia a la insulina.

- Función inmune: Es importante en la respuesta del sistema inmunológico.

- Síntesis del ADN y ARN: Fundamental en la replicación celular y en la reparación de tejidos.

- Regulación del estrés y sueño: Favorece la producción de melatonina y serotonina, impactando positivamente en la calidad del sueño y el estado de ánimo.

Fuentes Alimenticias de Magnesio

El magnesio se encuentra en diversos alimentos, especialmente en:

- Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, semillas de calabaza y girasol.

- Legumbres: Lentejas, garbanzos y frijoles.

- Vegetales de hoja verde: Espinaca, acelga y col rizada.

- Cereales integrales: Avena, arroz integral y quinoa.

- Pescados y mariscos: Salmón, caballa y atún.

- Chocolate negro: Rico en magnesio y antioxidantes.

- Lácteos y derivados: Leche, yogur y queso.

- Frutas: Plátanos, aguacates y higos.

Una dieta equilibrada con estos alimentos puede garantizar una ingesta adecuada de magnesio.

Síntomas de Deficiencia de Magnesio

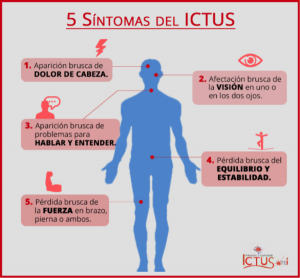

La deficiencia de magnesio es común y puede manifestarse con diversos síntomas, entre ellos:

- Fatiga y debilidad muscular.

- Calambres y espasmos musculares.

- Insomnio o problemas para dormir.

- Estrés, ansiedad y depresión.

- Hipertensión arterial.

- Osteoporosis y debilidad ósea.

- Dolores de cabeza y migrañas.

- Palpitaciones o arritmias cardíacas.

Las personas con dietas pobres en magnesio, deportistas, embarazadas, diabéticos y personas con enfermedades digestivas son más propensas a padecer deficiencia de este mineral.

Relación del Magnesio con Enfermedades y su Uso Terapéutico

El magnesio no solo es esencial para la salud, sino que su suplementación ha demostrado beneficios en diversas patologías:

- Enfermedades cardiovasculares: Ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de infarto.

- Diabetes tipo 2: Mejora la sensibilidad a la insulina y el control glucémico.

- Estrés y ansiedad: Suplementos de magnesio pueden reducir los niveles de cortisol y mejorar la relajación.

- Osteoporosis: Favorece la absorción de calcio y fortalece los huesos.

- Migrañas: Su deficiencia se ha asociado con episodios frecuentes de migraña, y su suplementación puede reducir su intensidad.

- Síndrome premenstrual: Puede aliviar síntomas como hinchazón, cambios de humor y calambres menstruales.

- Trastornos del sueño: Mejora la calidad del descanso al regular la melatonina y el GABA, neurotransmisor clave en la relajación.

Conclusión

El magnesio es un mineral esencial para múltiples funciones del organismo, desde la producción de energía hasta la salud cardiovascular y nerviosa.

A pesar de su importancia, muchas personas no consumen suficiente magnesio en su dieta, lo que puede derivar en problemas de salud.

Asegurar una ingesta adecuada a través de la alimentación o suplementación en casos necesarios es clave para el bienestar general.

Su papel en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades sigue siendo un área de interés en la investigación médica.

Causas de la Deficiencia de Magnesio y su Incidencia en la Población

Introducción

El magnesio es un mineral esencial que participa en numerosas funciones fisiológicas, incluyendo la síntesis de proteínas, la regulación de la presión arterial y el mantenimiento de la función muscular y nerviosa.

A pesar de su importancia, la deficiencia de magnesio es común y puede deberse a múltiples factores.

Este artículo analiza las principales causas de la deficiencia de magnesio y su incidencia en la población.

Causas de la Deficiencia de Magnesio

-

Ingesta Dietética Insuficiente: Una dieta pobre en alimentos ricos en magnesio, como frutos secos, vegetales de hoja verde y legumbres, puede conducir a una ingesta inadecuada de este mineral. Además, el consumo de alimentos procesados y refinados, que son bajos en magnesio, contribuye a esta deficiencia.

-

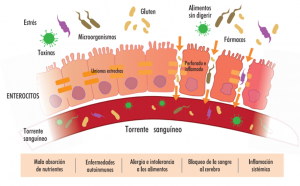

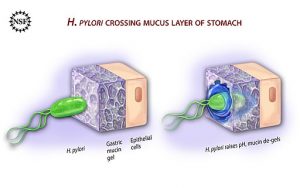

Trastornos Gastrointestinales: Enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca pueden afectar la absorción de magnesio en el tracto gastrointestinal, llevando a niveles reducidos de este mineral en el organismo.

-

Enfermedades Renales: Los trastornos renales pueden aumentar la excreción de magnesio a través de la orina, resultando en una disminución de sus niveles en el cuerpo.

-

Consumo Excesivo de Alcohol: El alcoholismo crónico puede interferir con la absorción de magnesio y aumentar su excreción renal, contribuyendo a una deficiencia significativa.

-

Uso de Medicamentos: Ciertos medicamentos, como los diuréticos, los inhibidores de la bomba de protones y algunos antibióticos, pueden afectar los niveles de magnesio al aumentar su excreción o disminuir su absorción.

-

Estrés y Embarazo: El estrés físico y emocional, así como estados fisiológicos como el embarazo y la lactancia, pueden aumentar la demanda de magnesio en el organismo, llevando a una posible deficiencia si la ingesta no es adecuada. citeturn0search2

Incidencia de la Deficiencia de Magnesio

La deficiencia de magnesio es más prevalente de lo que se suele reconocer.

Se estima que hasta el 80% de la población tiene algún grado de deficiencia de este mineral.

Además, estudios indican que alrededor del 57% de la población de EE.UU. no cumple con la ingesta diaria recomendada de magnesio.

La hipomagnesemia es particularmente común entre pacientes hospitalizados, con una prevalencia que varía entre el 10% y el 20%, y puede alcanzar hasta el 60% en unidades de cuidados intensivos.

Además, las mujeres postmenopáusicas y las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, presentan un mayor riesgo de deficiencia de magnesio.

Conclusión

La deficiencia de magnesio es un problema de salud pública significativo con múltiples causas, incluyendo una ingesta dietética inadecuada, trastornos gastrointestinales, enfermedades renales, consumo excesivo de alcohol, uso de ciertos medicamentos y condiciones como el estrés y el embarazo.

Dada su alta prevalencia y las importantes funciones que desempeña el magnesio en el organismo, es esencial promover una dieta equilibrada rica en magnesio y considerar la suplementación en poblaciones de riesgo para prevenir las complicaciones asociadas con su deficiencia.

¿Son Beneficiosos los Suplementos de Magnesio en Personas sin Deficiencia?

Introducción

El magnesio es un mineral esencial para múltiples funciones del organismo, desde la producción de energía hasta la regulación del sistema nervioso y muscular.

En los últimos años, el uso de suplementos de magnesio ha aumentado significativamente, promovidos como una solución para mejorar el sueño, reducir el estrés y optimizar el rendimiento físico.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿son realmente beneficiosos estos suplementos en personas sin deficiencia de magnesio?

Este artículo revisa la evidencia científica disponible sobre los efectos del magnesio en individuos con niveles adecuados de este mineral.

Requerimientos y Niveles Normales de Magnesio

Las recomendaciones diarias de ingesta de magnesio varían según la edad y el sexo:

-

Hombres adultos: 400-420 mg/día.

-

Mujeres adultas: 310-320 mg/día.

-

Embarazo: 350-360 mg/día.

-

Lactancia: 310-320 mg/día.

El magnesio se obtiene principalmente a través de la dieta con alimentos como vegetales de hoja verde, frutos secos, cereales integrales y pescado.

En personas con una alimentación equilibrada, los niveles de magnesio suelen ser suficientes sin necesidad de suplementación.

Efectos Potenciales de la Suplementación en Personas sin Deficiencia

1. Rendimiento Físico y Recuperación Muscular

Algunos estudios han sugerido que el magnesio puede mejorar el rendimiento deportivo, reducir la fatiga y favorecer la recuperación muscular.

Sin embargo, en personas con niveles adecuados de magnesio, los efectos parecen ser mínimos o inexistentes.

-

Estudio en atletas de resistencia: No se encontraron mejoras significativas en la fuerza o resistencia en individuos sin deficiencia de magnesio.

-

Suplementación y fatiga: En sujetos con niveles normales, la suplementación no mostró diferencias en comparación con el placebo.

2. Estrés, Ansiedad y Calidad del Sueño

El magnesio desempeña un papel en la regulación del sistema nervioso y en la producción de neurotransmisores como el GABA, que favorece la relajación y el sueño. Sin embargo, los estudios han mostrado resultados mixtos:

-

Metaanálisis en población sana: La suplementación con magnesio no mostró efectos significativos en la reducción de estrés o ansiedad en personas sin deficiencia.

-

Sueño y magnesio: En algunos ensayos, se observaron beneficios leves en la calidad del sueño, aunque no de forma estadísticamente significativa en individuos sin deficiencia.

3. Salud Cardiovascular y Presión Arterial

El magnesio está relacionado con la regulación de la presión arterial y la función cardiovascular.

Sin embargo, los beneficios parecen limitarse a personas con hipertensión o deficiencia de magnesio:

-

Ensayos clínicos: La suplementación no redujo la presión arterial en individuos con niveles adecuados de magnesio.

-

Estudio epidemiológico: No se encontró asociación entre mayor ingesta de magnesio y menor riesgo cardiovascular en personas con dieta equilibrada.

4. Salud Ósea y Osteoporosis

El magnesio juega un papel clave en la mineralización ósea. Sin embargo, los estudios indican que una dieta equilibrada es suficiente para mantener la salud ósea en personas sin deficiencia:

-

Investigación en adultos mayores: No se observaron diferencias significativas en la densidad ósea con la suplementación.

-

Metaanálisis en mujeres postmenopáusicas: No se encontraron beneficios adicionales en aquellas con ingesta dietética adecuada de magnesio.

Efectos Adversos y Riesgos de la Suplementación Innecesaria

El exceso de magnesio proveniente de suplementos puede generar efectos adversos, como:

-

Diarrea y molestias gastrointestinales, debido a su efecto laxante.

-

Interacciones con medicamentos, especialmente diuréticos, antibióticos y fármacos para la presión arterial.

-

Hipermagnesemia, una condición rara en personas sanas, pero que puede causar debilidad muscular, hipotensión y arritmias en casos extremos.

Conclusión

En personas con una dieta equilibrada y sin deficiencia de magnesio, la suplementación no parece aportar beneficios adicionales en la salud ósea, cardiovascular, el rendimiento físico o la calidad del sueño.

Además, el uso innecesario de suplementos puede provocar efectos adversos y aumentar el riesgo de interacciones farmacológicas.

En consecuencia, la mejor estrategia sigue siendo mantener una alimentación rica en fuentes naturales de magnesio.

La suplementación solo debería considerarse en individuos con deficiencias diagnosticadas o necesidades específicas evaluadas por un profesional de la salud.

Bibliografía

-

Gröber, U., Schmidt, J., Kisters, K. (2015). “Magnesium in Prevention and Therapy.” Nutrients, 7(9), 8199-8226. https://doi.org/10.3390/nu7095388

-

Volpe, S. L. (2013). “Magnesium in Disease Prevention and Overall Health.” Advances in Nutrition, 4(3), 378S-383S. https://doi.org/10.3945/an.112.003483

-

Rude, R. K. (2012). “Magnesium Deficiency and Metabolism.” American Journal of Clinical Nutrition, 95(5), 1252-1260. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.022376

-

Sontia, B., Touyz, R. M. (2007). “Role of Magnesium in Hypertension.” Archives of Biochemistry and Biophysics, 458(1), 33-39. https://doi.org/10.1016/j.abb.2006.05.007

-

Barbagallo, M., Dominguez, L. J. (2010). “Magnesium and Aging.” Current Pharmaceutical Design, 16(7), 832-839. https://doi.org/10.2174/138161210790883615

-

Wester, P. O. (1987). “Magnesium.” American Journal of Clinical Nutrition, 45(5), 1305-1312. https://doi.org/10.1093/ajcn/45.5.1305

-

Baaij, J. H. F., Hoenderop, J. G. J., Bindels, R. J. M. (2015). “Magnesium in Man: Implications for Health and Disease.” Physiological Reviews, 95(1), 1-46. https://doi.org/10.1152/physrev.00012.2014

-

Ranade, V. V., Somberg, J. C. (2001). “Physiological Basis of Magnesium Therapy in Cardiovascular Disease.” Journal of Clinical Pharmacology, 41(6), 249-259. https://doi.org/10.1177/00912700122010313

-

Manual Merck de Información Médica General. “Hipomagnesemia (concentración baja de magnesio en la sangre)”. Disponible en: https://www.merckmanuals.com

-

MedlinePlus Enciclopedia Médica. “Deficiencia de magnesio”. Disponible en: https://medlineplus.gov

-

Oficina de Suplementos Dietéticos, Institutos Nacionales de Salud (NIH). “Magnesio – Datos en español”. Disponible en: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-DatosEnEspanol/

Estas referencias incluyen estudios y revisiones científicas actualizadas sobre la importancia del magnesio en la salud humana.

(Artículo redactado, según mis indicaciones, por IA y posteriormente corregido y modificado por holasoyramon)

Muchos besos y muchas gracias.

¡Nos vemos en el cine!

Chistes y críticas en holasoyramon.com

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

Para poner un comentario:

Hay 3 casillas.

En la superior va tu nombre.

En la segunda, la del medio, pon una dirección de correo electrónico.

La tercera, la de abajo de las tres, puedes dejarla en blanco o poner tu web.