La viruela: la enfermedad que moldeó la historia y el mayor triunfo de la vacunación

Hablar de viruela no es hablar de una enfermedad más. Es hablar de uno de los grandes protagonistas invisibles de la historia humana.

Durante siglos fue una presencia constante: en aldeas y palacios, en ejércitos y monasterios, en barcos de exploradores y en cunas de recién nacidos.

Marcó rostros, dejó ciegos, alteró dinastías y modificó el curso político de continentes enteros.

Y, sin embargo, también es la historia del mayor éxito colectivo de la salud pública moderna: la primera enfermedad humana erradicada del planeta gracias a la vacunación sistemática y a la cooperación internacional.

Este artículo pretende recorrer con rigor qué fue la viruela, cómo actuaba el virus, cómo se desarrollaron y fabricaron las vacunas, cómo se organizó la campaña mundial de erradicación y qué significa hoy que el virus solo exista en laboratorios de máxima seguridad.

1. La enfermedad: el virus y su impacto clínico

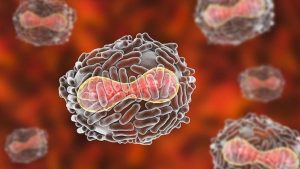

La viruela era causada por el virus Variola, un ortopoxvirus de gran tamaño y ADN bicatenario.

A diferencia de muchos otros virus ADN, se replicaba íntegramente en el citoplasma celular, lo que ya lo convierte en una entidad biológicamente peculiar.

Existían dos formas clínicas principales:

-

Variola major, responsable de la mayoría de las epidemias graves, con una mortalidad aproximada del 20–30%, aunque en brotes concretos alcanzó cifras superiores.

-

Variola minor, mucho más leve, con mortalidad alrededor del 1%.

Tras un periodo de incubación de unos 10 a 14 días, el paciente desarrollaba fiebre alta, malestar intenso, cefalea y dolor lumbar severo.

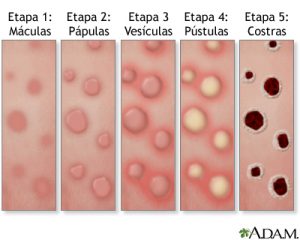

Después aparecía el exantema característico, que evolucionaba de máculas a pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras.

A diferencia de la varicela, las lesiones de la viruela evolucionaban de forma sincrónica: todas en el mismo estadio en cada región corporal. Esta característica clínica fue clave para el diagnóstico diferencial durante siglos.

Los supervivientes quedaban con frecuencia marcados por cicatrices profundas.

La afectación ocular podía conducir a ceguera permanente.

Se estima que solo en el siglo XX la viruela causó entre 300 y 500 millones de muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Era, sencillamente, una enfermedad estructural en la demografía humana.

2. Los orígenes históricos: una compañera milenaria

La viruela es antiquísima.

Hay indicios compatibles con lesiones en la momia del faraón Ramsés V (siglo XII a.C.), aunque el diagnóstico retrospectivo siempre es discutible.

En China y la India existen descripciones médicas que parecen corresponder a la viruela desde hace más de dos mil años.

En Europa, la enfermedad se consolidó tras las rutas comerciales del Imperio romano y se convirtió en endémica durante la Edad Media.

Pero su impacto más devastador ocurrió tras la llegada de los europeos a América.

La introducción de la viruela en poblaciones sin inmunidad previa provocó un colapso demográfico de dimensiones históricas.

En el Imperio azteca y en el inca, la enfermedad precedió y debilitó a las estructuras políticas antes incluso de los enfrentamientos militares directos.

La viruela no solo mataba personas. Cambiaba el equilibrio del poder.

3. Reyes y dignatarios: cuando la viruela altera la historia

La viruela afectó a numerosos monarcas y figuras políticas relevantes. No fue una enfermedad “de pobres”. Fue transversal.

Entre los personajes históricos fallecidos por viruela destacan:

Luis I de España (1724), cuyo reinado duró apenas siete meses. Su muerte obligó al regreso al trono de su padre, Felipe V, alterando la estabilidad política del momento.

María II de Inglaterra (1694), cuya muerte consolidó el reinado en solitario de Guillermo III en un momento crucial tras la Revolución Gloriosa.

José I de Austria (1711), emperador del Sacro Imperio, cuya muerte por viruela modificó el equilibrio de poder europeo y favoreció el ascenso de Carlos VI.

Pedro II de Rusia (1730), cuya muerte precipitó cambios en la línea sucesoria rusa.

Incluso personajes que sobrevivieron quedaron marcados físicamente, algo que en épocas de fuerte simbolismo político tenía implicaciones sociales profundas.

La viruela no solo mataba. También debilitaba Estados, alteraba alianzas y generaba crisis sucesorias.

4. Antes de Jenner: la variolización

Antes de la vacunación moderna existía la variolización, una técnica importada desde Asia y el Imperio Otomano.

Consistía en inocular material procedente de lesiones de viruela leve en personas sanas para provocar una infección controlada.

La mortalidad asociada era mucho menor que la infección natural, pero no inexistente.

En el siglo XVIII esta práctica fue introducida en Inglaterra y Francia, generando debates éticos y científicos intensos.

Fue un paso intermedio entre la resignación y la ciencia moderna.

5. Edward Jenner y el nacimiento de la vacunación

En 1796, Edward Jenner observó que las ordeñadoras que habían contraído viruela vacuna no enfermaban de viruela humana.

Inoculó material de una lesión de viruela vacuna a un niño, James Phipps, y posteriormente demostró que estaba protegido frente a la viruela humana.

Había nacido el concepto de vacunación.

El virus utilizado no era Variola, sino virus vaccinia, relacionado pero distinto, lo que permitía generar inmunidad cruzada sin provocar la enfermedad mortal.

6. Fabricación de la vacuna: del establo al laboratorio moderno

Durante el siglo XIX la vacuna se producía cultivando el virus vaccinia en la piel de terneros.

El procedimiento era laborioso:

Se inoculaba el virus en el animal, se permitía el desarrollo de lesiones cutáneas, se recogía el material pustuloso y se procesaba para su distribución.

Con el tiempo se introdujeron mejoras fundamentales:

-

Purificación microbiológica.

-

Estandarización de dosis.

-

Cultivos más controlados.

-

Liofilización para mejorar estabilidad térmica.

La liofilización fue clave para la erradicación global. Permitió transportar la vacuna a climas tropicales sin perder eficacia, algo impensable en el siglo XIX.

La producción pasó progresivamente de métodos animales a sistemas más controlados en laboratorios certificados.

7. La campaña mundial de erradicación: una hazaña sanitaria

En 1959 la OMS inició un programa de erradicación, pero carecía de financiación suficiente.

En 1967 se lanzó el Programa Intensificado de Erradicación. Lo que marcó la diferencia fue la estrategia de vigilancia activa y vacunación en anillo: detectar casos rápidamente y vacunar a todos los contactos y contactos de contactos.

La aguja bifurcada, barata y eficaz, permitió campañas masivas incluso en entornos con pocos recursos.

En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética colaboraron en la producción y distribución de vacunas.

El último caso natural de Variola major ocurrió en 1975 en Bangladesh.

El último de Variola minor en 1977 en Somalia.

En 1980 la OMS declaró oficialmente erradicada la viruela.

Nunca antes la humanidad había eliminado por completo un patógeno humano.

8. El impacto en la salud global

La erradicación de la viruela supuso:

La eliminación de millones de muertes anuales.

La desaparición de secuelas físicas masivas.

Un ahorro económico gigantesco.

Un modelo para programas posteriores de erradicación.

Demostró que la salud pública internacional puede funcionar cuando hay voluntad política, financiación y tecnología adecuada.

9. El virus hoy: entre la ciencia y la bioseguridad

Actualmente existen reservas oficiales del virus Variola en dos laboratorios de alta seguridad:

-

CDC (Estados Unidos).

-

Centro VECTOR (Rusia).

El mantenimiento de estas muestras genera debate ético. Se argumenta que permiten investigación y desarrollo de contramedidas ante posibles amenazas.

El virus está clasificado como agente potencial de bioterrorismo debido a su alta letalidad y transmisibilidad en poblaciones no vacunadas.

No existe circulación natural del virus desde 1977.

10. Reflexión final

La viruela fue durante milenios una fuerza modeladora de la historia humana. Cambió imperios, dinastías y continentes. Dejó millones de muertos y millones de rostros marcados.

Pero también fue el origen de la vacunación moderna y culminó en el mayor éxito colectivo de la salud pública global.

Es la prueba de que una amenaza biológica aparentemente invencible puede ser derrotada cuando ciencia, política y cooperación internacional trabajan en la misma dirección.

11. La viruela en España: epidemias, política y vacunación temprana

La viruela fue una presencia constante en la historia sanitaria española desde la Edad Media hasta el siglo XX. Las epidemias periódicas eran parte del paisaje demográfico del Antiguo Régimen.

En los siglos XVI y XVII, la enfermedad era endémica, con brotes recurrentes que afectaban de manera especial a la población infantil.

En ciudades densamente pobladas como Sevilla, Madrid o Valencia, la viruela contribuía de forma significativa a la mortalidad urbana.

En el siglo XVIII, España vivió varias epidemias graves.

La mortalidad infantil asociada a la viruela era particularmente elevada, hasta el punto de que en determinadas décadas se calcula que uno de cada diez fallecimientos infantiles podía atribuirse a esta enfermedad.

El fallecimiento de Luis I de España en 1724 por viruela tuvo consecuencias políticas inmediatas. Su muerte forzó la vuelta al trono de Felipe V, alterando la estabilidad institucional. La enfermedad, por tanto, no solo era un problema sanitario, sino un factor político de primer orden.

España tuvo, sin embargo, un papel destacado en la historia de la vacunación. En 1803, bajo el reinado de Carlos IV, se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, dirigida por Francisco Javier Balmis.

La expedición llevó la vacuna contra la viruela a América y Filipinas. Dado que no existían sistemas de conservación adecuados, la vacuna se transportó “de brazo en brazo” utilizando a niños como portadores vivos del virus vaccinia, asegurando así la viabilidad del material biológico durante la travesía.

Fue una de las primeras campañas internacionales de salud pública de la historia y un precedente directo de los programas de erradicación del siglo XX.

Durante el siglo XIX la vacunación se fue extendiendo en España de forma progresiva, aunque con resistencias sociales, problemas logísticos y desigualdades territoriales.

En el siglo XX, especialmente tras la Guerra Civil, la vacunación sistemática se consolidó como parte del calendario sanitario, contribuyendo a la desaparición progresiva de los casos autóctonos antes incluso de la certificación mundial de erradicación.

12. Mecanismo inmunológico de la vacuna: por qué funcionó tan bien

La vacuna contra la viruela funcionaba mediante un principio fundamental de inmunología: la inmunidad cruzada.

El virus vaccinia comparte similitudes estructurales con el virus Variola.

Cuando el sistema inmunitario se exponía al vaccinia, generaba anticuerpos neutralizantes y una respuesta celular específica capaz de reconocer también al virus de la viruela humana.

Desde el punto de vista inmunológico, la vacuna inducía:

-

Producción de anticuerpos neutralizantes que impedían la entrada viral en las células.

-

Activación de linfocitos T CD4 y CD8, fundamentales para destruir células infectadas.

-

Generación de memoria inmunológica duradera.

La respuesta era robusta por varias razones:

-

El virus vaccinia es replicativo (aunque atenuado), lo que estimula fuertemente la inmunidad.

-

La vacuna se administraba por escarificación cutánea, activando de manera potente la inmunidad local.

-

La viruela no tenía reservorios animales, lo que hacía posible cortar la cadena de transmisión.

La combinación de inmunogenicidad elevada y ausencia de reservorio animal fue decisiva para el éxito de la erradicación.

En términos actuales, fue una vacuna extraordinariamente eficaz incluso sin la tecnología molecular moderna.

13. Viruela clásica y viruela del mono (mpox): similitudes y diferencias

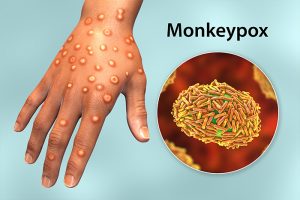

La llamada “viruela del mono”, actualmente denominada mpox, es causada por otro ortopoxvirus distinto de Variola.

Comparten:

-

Pertenencia al mismo género viral.

-

Síntomas cutáneos similares.

-

Posible protección cruzada parcial con vacuna antivariólica.

Sin embargo, existen diferencias fundamentales:

- La viruela clásica tenía una mortalidad muy superior.

- La mpox suele tener mortalidad baja en contextos actuales (aunque depende de la cepa y del acceso sanitario).

- La mpox tiene reservorios animales, lo que dificulta su erradicación.

La transmisión de la viruela era más eficiente por vía respiratoria.

Por tanto, aunque pertenecen a la misma familia, no son epidemiológicamente equivalentes.

La experiencia histórica con la viruela ayudó a comprender y responder mejor a los brotes recientes de mpox, especialmente en términos de vacunación selectiva y vigilancia epidemiológica.

14. ¿Qué otras enfermedades podrían erradicarse?

La erradicación de la viruela demostró que, bajo ciertas condiciones, es posible eliminar completamente un patógeno humano.

Para que una enfermedad sea erradicable se requieren varias condiciones:

-

Ausencia de reservorio animal.

-

Vacuna eficaz.

-

Diagnóstico claro.

-

Sistema de vigilancia global.

-

Voluntad política sostenida.

Actualmente, la enfermedad más cercana a la erradicación es la poliomielitis. La vacunación masiva ha reducido los casos en más del 99% desde 1988, aunque persisten focos endémicos.

El sarampión sería teóricamente erradicable (no tiene reservorio animal y existe vacuna eficaz), pero la cobertura vacunal insuficiente en algunas regiones impide ese objetivo.

Otras enfermedades como la rubéola o la dracunculiasis (gusano de Guinea) también han sido objeto de programas intensivos de eliminación.

La experiencia de la viruela es el modelo histórico que guía todos estos esfuerzos.

Puede que merezca un artículo específico analizar qué impide hoy erradicar enfermedades que técnicamente podrían desaparecer.

15. Reflexión ampliada

La historia de la viruela es una lección de humildad y de ambición científica al mismo tiempo.

Fue una enfermedad que acompañó a la humanidad durante milenios, moldeó imperios y dejó cicatrices físicas y demográficas profundas.

Pero también dio origen a la vacunación, impulsó la cooperación internacional y culminó en la primera erradicación global de un patógeno humano.

No es solo una historia médica. Es una historia de civilización.

Y sigue siendo relevante hoy, cuando hablamos de preparación frente a pandemias, bioseguridad y confianza en la ciencia.

Bibliografía consolidada

Barquet N., Domingo P. “Smallpox: The Triumph over the Most Terrible of the Ministers of Death”. Annals of Internal Medicine.

Breman J.G., Henderson D.A. “Diagnosis and Management of Smallpox”. New England Journal of Medicine.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Smallpox Overview and Laboratory Information.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Smallpox and Mpox Comparison Data.

Diamond J. Guns, Germs, and Steel. W.W. Norton.

Fenner F., Henderson D.A., Arita I., Jezek Z., Ladnyi I.D. Smallpox and Its Eradication. World Health Organization, 1988.

Henderson D.A. “The Eradication of Smallpox”. Scientific American.

Henderson D.A. Smallpox: The Death of a Disease. Prometheus Books.

McNeill W. Plagues and Peoples. Anchor Books.

Oldstone M. Viruses, Plagues, and History. Oxford University Press.

Plotkin S., Orenstein W., Offit P. Vaccines. Elsevier.

Riedel S. “Edward Jenner and the History of Smallpox and Vaccination”. Baylor University Medical Center Proceedings, 2005.

Tuells J. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.

World Health Organization (WHO). The Global Eradication of Smallpox. Final Report of the Global Commission, 1980.

World Health Organization (WHO). Smallpox Fact Sheets and Historical Archives.

World Health Assembly. Resolution WHA33.3 (1980).

World Health Organization (WHO). Smallpox Eradication Programme Reports.

World Health Organization (WHO). Global Polio Eradication Initiative Documents.

(Artículo redactado, según mis indicaciones, por IA y posteriormente corregido y modificado por holasoyramon)

Otros posts relacionados

Chistes y críticas en holasoyramon.com

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

Para poner un comentario:

Hay 3 casillas.

En la superior va tu nombre.

En la segunda, la del medio, pon una dirección de correo electrónico.

La tercera, la de abajo de las tres, puedes dejarla en blanco o poner tu web.