De “La guerra de Dios” a “Tardes de soledad”: una historia de cine con acento donostiarra

El premio más codiciado del Festival de San Sebastián ha cambiado mucho desde 1953. Aquí repasamos todas las películas que se lo han llevado… y algunas sorpresas que dejaron a más de uno boquiabierto.

En San Sebastián se reparten conchas. Pero no todas están en la playa. Desde 1957, una de ellas brilla más que el resto: la Concha de Oro, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Lo curioso es que no nació al principio, sino que tardó unos años en llegar. El certamen arrancó en 1953 con premios nacionales y un aire todavía muy de andar por casa. Pero cuando en 1957 recibió la codiciada categoría “A” de la FIAPF, se institucionalizó la Concha como símbolo de prestigio internacional.

Desde entonces, la lista de ganadores es un reflejo del cine mundial y, en buena medida, de sus vaivenes ideológicos, estéticos y sociales.

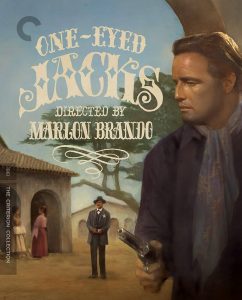

En los primeros años ganaban películas españolas como La guerra de Dios o Sierra maldita, pero pronto empezaron a asomar nombres internacionales: el italiano Dino Risi fue el primero en llevarse la Concha oficial con Oh! Sabella, y le siguieron títulos como La historia de una monja, con Audrey Hepburn, o el debut como director de un tal Marlon Brando con One-Eyed Jacks, que fue recibido en Donosti con más entusiasmo que en Hollywood.

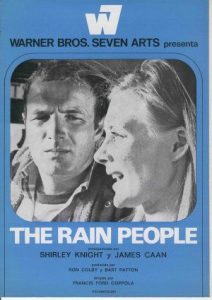

También pasó por allí un jovencísimo Francis Ford Coppola, que en 1969 se llevó el premio con The Rain People, una película que anticipaba la sensibilidad de su obra posterior. Por entonces, el festival ya había consolidado su lugar como vitrina del cine internacional más valiente.

En los años 70, San Sebastián se llenó de películas que hablaban alto y claro. Fue la década del compromiso, del cine político, del lirismo con filo.

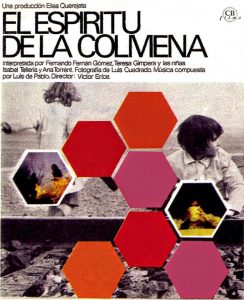

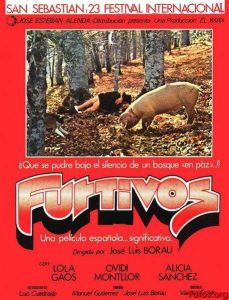

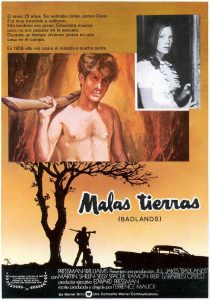

En 1973, Víctor Erice sacudió conciencias con El espíritu de la colmena, una obra maestra que sigue siendo referente del cine español. Le siguieron joyas como Malas tierras de Terrence Malick, o Furtivos de José Luis Borau, que mostraban la España más oscura sin miedo. El festival se convirtió en un espacio de resistencia creativa.

Los años 80 comenzaron con turbulencias. El festival perdió durante un lustro su categoría “A” y la Concha fue sustituida por el menos glamuroso “Gran Premio de la Crítica Internacional”.

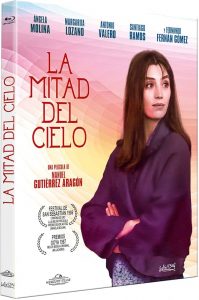

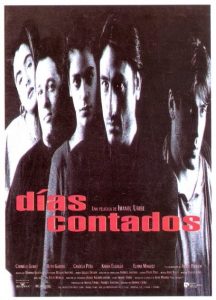

Afortunadamente, en 1985 volvió la normalidad. Ese año ganó Yesterday del polaco Radoslaw Piwowarski, y al año siguiente Manuel Gutiérrez Aragón conquistó al jurado con La mitad del cielo. El cine español recuperaba su sitio en casa. A partir de ahí, vinieron títulos como Días contados, demoledor retrato del terrorismo de ETA firmado por Imanol Uribe, y El viento se llevó lo que del argentino Alejandro Agresti, que acercó el cine latinoamericano al palmarés donostiarra.

El nuevo milenio trajo aires introspectivos. Cine más íntimo, más global, más arriesgado. Ganaron películas como Turtles Can Fly o Half Moon del director kurdo-iraní Bahman Ghobadi, historias duras pero poéticas que conectaron con la sensibilidad contemporánea. La Concha empezaba a premiar no solo calidad, sino también voces nuevas que decían cosas importantes.

Ya en los 2010, el festival se convirtió en refugio de cineastas de habla hispana que tenían algo que decir. En 2013, Mariana Rondón ganó con Pelo malo, una mirada tierna y crítica sobre la infancia y la identidad. En 2014, Carlos Vermut sorprendió con su turbadora Magical Girl, que se llevó tanto la Concha como el premio al mejor director. Y en 2018, Isaki Lacuesta volvió a casa con Entre dos aguas, una obra que mezcla el documental con el drama social y que cerró el círculo de una historia iniciada años atrás.

Y llegamos al presente, que es tan variado como impredecible. En 2020, la georgiana Dea Kulumbegashvili ganó con Beginning, una obra seca y contundente. Luego llegó la rumana Alina Grigore con Blue Moon, y en 2022 la colombiana Laura Mora se alzó con el premio gracias a Los reyes del mundo, una especie de neowestern sucio y rebelde.

En 2023, la donostiarra Jaione Camborda hizo historia con O Corno, convirtiéndose en la primera directora española en ganar la Concha de Oro. Y en 2024, Albert Serra montó el revuelo del año con Tardes de soledad, un documental taurino que dividió a medio país: unos hablaban de arte sublime, otros de apología bárbara. Y ambos gritaban en redes.

A lo largo de estas siete décadas, el premio ha recaído en cineastas de más de 20 países. España lidera la tabla con 17 Conchas de Oro, seguida de Estados Unidos (13) y Francia (12).

Pero lo mejor es que ya no importa de dónde viene el cine, sino qué dice. Y eso hace que cada año, en septiembre, medio mundo mire hacia San Sebastián no solo por el glamour, los estrenos o la alfombra roja, sino porque allí, entre lluvia, sirimiri y aplausos cerrados, el cine sigue diciendo cosas importantes.

Porque al final, la Concha de Oro no es solo un premio: es un espejo. Uno donde el cine se mira para ver si lo que está contando todavía importa.

Otros posts relacionados

Muchos besos y muchas gracias.

¡Nos vemos en el cine!

Chistes y críticas en holasoyramon.com

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares