Los domingos arrasan y la Gala no aprueba

En Pontevedra llovía en horizontal, se cenaba en redondo y el palmarés fue una apisonadora: Los domingos se llevó media vitrina. La otra media, el vino.

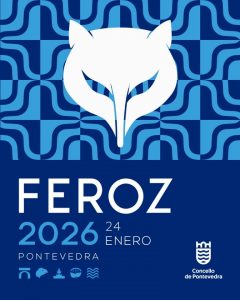

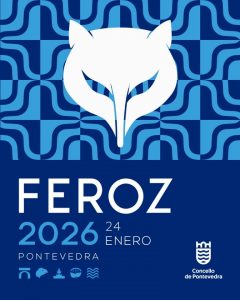

El pasado sábado, en el Pazo da Cultura de Pontevedra, se celebró la XIII edición de los Premios Feroz, los que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). O sea: críticos, periodistas y gente que discute con pasión si una peli es “una obra maestra” o “un tupper recalentado”.

Y ahí estuve yo, vuestro humilde servidor, Ramón Bernadó, intentando hacer periodismo y no convertirnos en anfibios. Porque lo de Pontevedra fue precioso, sí… pero pasado por agua.

La AICE: los que reparten estatuillas… y también recortes

La AICE es un grupo plural de alrededor de doscientos periodistas y críticos de cine y series de toda España.

Desde 2014 entregan los Premios Feroz y, además, reparten otros galardones en festivales: el Feroz Zinemaldia en San Sebastián, el Feroz Puerta Oscura en Málaga y el Feroz Cinema Jove al mejor corto, entre otros proyectos y saraos cinéfilos.

Y ojo, que este año la AICE también ha sido noticia por “la poda”.

Se habló de unos 200 miembros y de que se “eliminó” a una cuarentena porque la Junta consideró que su actividad ya no era suficiente.

Vamos, que aquí no solo hay nominaciones: también hay expulsiones.

Yo, como fundador desde 2013 (sí, del pleistoceno Feroz, cuando aquello era pequeño y se hacía en Madrid con cara de experimento), sigo dentro.

Estoy contento.

Y un poco tenso, como cuando te llama el banco y no sabes si es para darte un premio o una comisión.

Pontevedra y el tiempo: turismo peatonal, lluvia a presión

Pontevedra es una ciudad amabilísima: casco histórico peatonal, iglesias estupendas, mucha historia y un centro para pasearlo con calma.

Y se come muy bien y muy barato, que esto en una crónica cultural debería ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El problema fue el temporal: aquí llovía con dos modos posibles.

Modo A: “chispea”.

Modo B: “diluvio universal”.

Cuando llovía suave intentábamos hacer vida; cuando llovía fuerte, directamente te planteabas pedir una canoa por Glovo.

La organización, eso sí, se ha volcado: Pontevedra cerraba un ciclo bianual como sede y, en los meses previos, la Boa Vila ha tenido proyecciones, coloquios y encuentros con gente de la industria, con una respuesta del público estupenda.

Aquí se han tomado en serio lo de ser ciudad de cine.

Con paraguas, pero de cine.

La gala: cena redonda, vino lineal y un guion con curva peligrosa

Los Feroz mantienen su sello: formato cena, mesas redondas, se come antes y durante (sí, durante), y el vino suele estar más presente que algunos nominados. Por algo se dice lo de “los Goya, pero con vino”.

La retransmisión fue por La 2 y RTVE Play, con Aitor Albizua poniendo comentarios en directo.

Y sobre el papel, el guion era “ocurrente y descarado”, firmado por Diego Soto y Javier Durán.

Sobre el papel. Porque luego… luego pasan cosas.

Los presentadores: cuatro perfiles, una misma cara de “¿esto era así?”

Presentaban Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’.

Un cuarteto heterogéneo y con talento, sí.

Pero mi sensación desde la sala fue clara: demasiado encorsetados, poca espontaneidad y un guion que les ponía piedras en el camino.

Y es una pena, porque con esa mezcla podía haber salido una fiesta elegante o una gamberrada brillante.

Pero se quedó en una cosa rara: ensayada hasta el tuétano, larga (más de dos horas) y con momentos donde se notaba la incomodidad.

En cristiano: la gala, este año, no aprueba.

Y no por falta de ganas, sino por exceso de corsé.

Los mejores momentos: cuando la vida se coló por las rendijas

— El recuerdo a Adamuz.

La presidenta María Guerra abrió con el corazón encogido por el trágico accidente ferroviario de Adamuz, y el teatro se puso serio de golpe.

— El Feroz de Honor.

Marta Fernández-Muro subió a recoger “un premio que me encanta”.

Veterana, simpática, con ese humor de quien ha sobrevivido a décadas de industria sin perder el colmillo.

— La reivindicación de la bondad.

Julia de Castro, premiada por Poquita fe, defendió la bondad y pidió bajar la intensidad de la violencia verbal.

Una intervención con fondo (y falta nos hace).

— Las series diarias alzando la voz.

María Castro y Marta Costa (sí, las de La Promesa) recordaron, con retranca, que hay series que levantan audiencias como catedrales y luego en premios van “de visita”.

— El momentazo espontáneo.

Ana Marchesi (actriz con parálisis cerebral) se marcó una intervención divertidísima y sin filtros. De lo mejor de la noche precisamente por lo que faltó en otras partes: naturalidad.

— Y sí, Albert Serra en modo Albert Serra.

Se llevó el Arrebato de no ficción por Tardes de soledad y dejó claro que, cuando sale a hablar, no pide permiso: ocupa el plano.

Los premios: Los domingos arrasa y el resto intenta sobrevivir

Vamos al turrón: el palmarés tuvo una reina clarísima. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, lideró el palmarés con cinco estatuillas. Una manita. Como quien no quiere la cosa.

Mejor película dramática.

Premio Feroz SGAE a la mejor dirección para Alauda Ruiz de Azúa.

Mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz (su cuarto Feroz).

Mejor actriz de reparto para Nagore Aranburu.

Premio Feroz DAMA al mejor guion (también para Alauda Ruiz de Azúa).

Y ojo al dato: Los domingos ya venía “calentando” desde el Festival de San Sebastián, donde la AICE la distinguió con el Feroz Zinemaldia y se fue también con la Concha de Oro. Esto no fue sorpresa: fue confirmación.

En comedia, la ganadora fue La cena.

Y en Maspalomas cayeron dos premios muy celebrados: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga.

Otra gran conversación de la noche fue Sirât, de Oliver Laxe, que se llevó mejor música original (para Kangding Ray) y mejor tráiler (para Aitor Tapia).

También se mencionó su doble nominación al Oscar (película internacional y sonido), con presencia de Laia Casanovas, integrante del equipo de sonido íntegramente femenino. Titular de los bonitos, sin confeti.

Series: empate técnico entre Yakarta y Poquita fe

En series, reparto salomónico: de los siete premios posibles, tres para Yakarta y tres para Poquita fe.

Resultado: drama y comedia felices y todos contentos.

Javier Cámara suma ya tres Feroz en su carrera, de nuevo con una serie creada por Diego San José, que además recogió el premio al mejor guion junto a Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro.

En Poquita fe, doble alegría: mejor actriz protagonista para Esperanza Pedreño y mejor actriz de reparto para Julia de Castro. Ambos, primer Feroz.

Y otro debut feliz: Secun de la Rosa ganó como actor de reparto por Superestar y dejó la frase de la noche: que era curioso ganar el primer premio llamándose “Secun”. El universo, cuando quiere, tiene guionistas.

El famoseo: lo que no sale en el palmarés

Lo mejor del famoseo no es la foto, es la conversación.

Después de la gala, con música y fiesta, se mezclan premios, nominados y saludos eternos.

Charlé un buen rato con Oliver Laxe, tipo sereno y amable, sobre los Oscar y lo que significa estar ahí. Ya estar es un éxito enorme, y él lo vive con calma.

Vi a Nacho Vigalondo, mosqueado por un chiste poco afortunado. Le dije que tenía que presentar él la gala y me respondió: “a ver si me llamáis”. Pues eso.

Encontré a Leticia Dolera, la felicité por Pubertad y cayó foto. Porque uno será crítico, pero también humano.

Y Patricia López Arnaiz, feliz y agradecida, ya es institución feroz. Cuarto premio. Marca registrada.

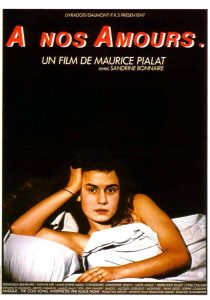

Mencionar la presencia de la actriz internacional María de Medeiros, de la película Una quinta portuguesa. Amable y simpática. Le brindé una sentida reverencia.

Cierre: Pontevedra se despide, los Feroz siguen… y la gala tiene deberes

Pontevedra cierra su etapa como sede con implicación total y números de primera división.

El palmarés ha sido coherente y los Feroz siguen siendo el termómetro más afinado del cine y las series españolas.

¿La gala? Con menos corsé y más ritmo habría volado. Así, se dejó ver… pero no enamoró. Y en una fiesta con vino, lluvia y cine, no enamorar tiene mérito.

Nos leemos en la próxima.

Y por favor: el año que viene, un Feroz con calefacción. Aunque sea en un Ikea.

Chistes y críticas en holasoyramon.com

Crítico de Cine de El Heraldo del Henares

Para poner un comentario:

Hay 3 casillas.

En la superior va tu nombre.

En la segunda, la del medio, pon una dirección de correo electrónico.

La tercera, la de abajo de las tres, puedes dejarla en blanco o poner tu web.